Die Wunderkammer erscheint aus heutiger Sicht veraltet und ist wenig geeignet, um die Vielfalt und Vernetzung der zeitgenössischen Kunst anzusprechen. In ihr bildete sich ein quasi-kognitiver Zustand jener Epoche ab, in der verschiedene Objekte kontinuierlich aus ihrem anfänglich chaotischen Zustand zusammengetragen und nach Typologien organisiert wurden.

Zur Reflexion dieser Fragen ist das faszinierende Werk Der Thron des Großmoguls (der Schatz) von Johann Melchior Dinglinger aus dem Dresdner Grünen Gewölbe besonders bemerkenswert. Die legendäre Schatz- und Wunderkammer, die von August dem Starken von Polen und Sachsen 1723 als öffentliches Museum eingerichtet wurde, ist für ihren unvergleichlichen Reichtum an Schätzen bekannt.

Unter dem Einfluss seines Patrons und Herrschers präsentiert dieses außergewöhnliche Stück auf der Vorderseite eine opulente Installation, während die Rückseite eine imaginäre orientalistische Szene in grober Manier zeigt. Auf unbeabsichtigte, aber vielsagende Weise wird hier erkennbar, wie der Maler das Virtuelle und Reale erkundete.

Im 18. Jahrhundert begann eine enorme Macht, angetrieben von encyclopédisme technique (Gilbert Simondon), die Welt zu erobern. Dies markierte einen Wendepunkt vom traditionellen Wissenssystem, das zuvor nur exklusiven Gruppen wie Handwerker:innen vorbehalten war, zu einer Explosion von zugänglichem Wissen, wodurch dessen Mystik entzaubert wurde. In diesem Zusammenhang beschwört die starke materielle Betonung der Wunderkammer eine nicht-materielle Dimension herauf. Chaos, Leere und Dunkelheit als kosmologische Begriffe stehen im Resonanzverhältnis zur nachlässigen, aber offenen Behandlung der Rückseite des Schatzes.

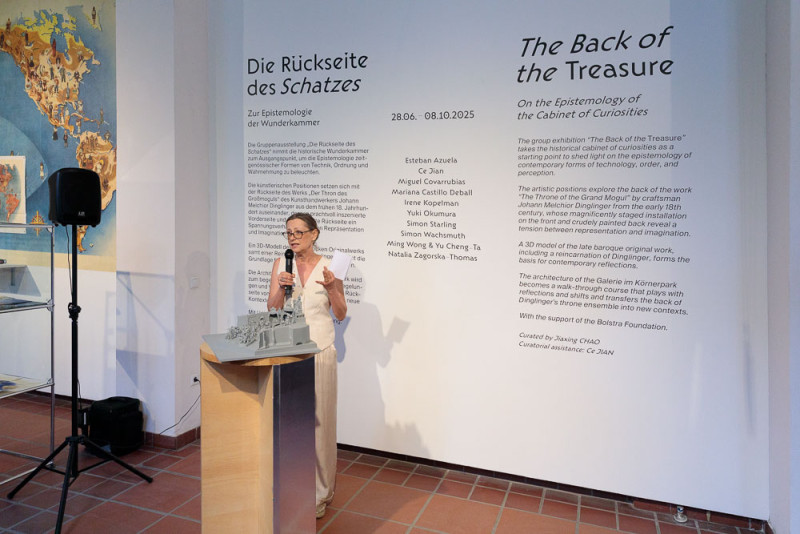

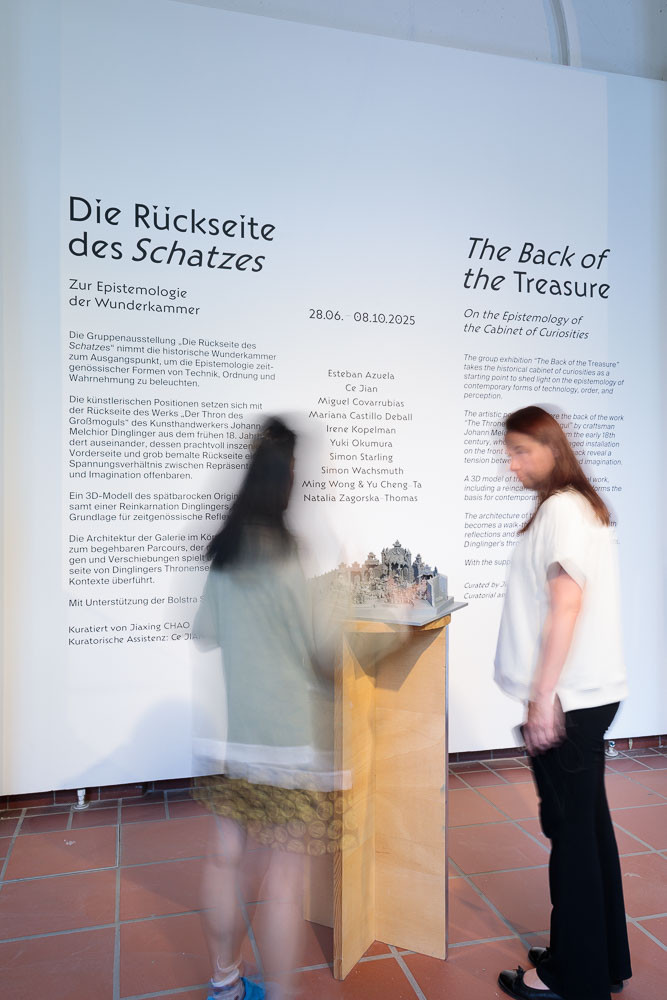

Die Gruppenausstellung nutzt die markanten architektonischen Merkmale der Galerie im Körnerpark. Ein räumlicher Parcours wird unter Anspielung auf eine endlose Spiegelung kreiert, um Möglichkeiten für epistemologische Interaktionen zu schaffen. Das 3D-Modell des Schatzes, das im Eingangsbereich der Ausstellung präsentiert wird, gleicht einer Reinkarnation des Originalartefakts. Mit einem digitalen Avatar von Dinglinger selbst, der in diesem virtuellen Raum steht, wird die historische Materialität in ein neutrales Modell verwandelt — ähnlich den im Gaming oft verwendeten Gegenständen — um auf der Rückseite des Schatzes neue Gespräche mit zukünftigen Künstler:innen zu eröffnen, die sich in unserer Zeit entfalten.

Mit Unterstützung der Bolstra Stiftung.

Kuratorische Assistenz: Ce Jian